حكاياتهن عن النكبة: ذاكرة الفلسطينيات كسلاح مقاومة ضد تزييف الاحتلال وتهميش النخبة

مصدر الصورة الرئيسة: أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي – تعود للعام 1931

كتابة التاريخ الرسمي هي دائمًا من نصيب أرباب السلطة، التي ما برح الرجال في دولنا الناطقة بالعربية يهيمنون على مقابضها، ولذلك يُكتَبُ التاريخ الإنساني لشعوبها من منظور أحادي يغمط مشاركة النساء الفاعلة فيه ويطمِسُ سرديتهن الخاصة، فتتخلق وتترسخ ذاكرة جمعية معطوبة، تُخلّد وتعظم الروايات الذكورية بشأن الحوادث والأزمات الكبرى من حروب واحتلالات وثورات وانتفاضات، أو أوبئة وفيضانات وزلازل.

يمكن القول إن الذاكرة الجمعية التي يبنيها المؤرخون وتتأصل عبر القصص والأشعار والأهازيج والمناهج الدراسية، طالما همّشت النساء وعتّمت على خبراتهن وحِكاياتهن، ويعود ذلك إلى أن صناع السردية السائدة للحوادث والوقائع التاريخية العظمى هم من يتمتعون بحق التوثيق والأرشفة وسرد المواقف والأحداث، وهو امتياز احتكره الرجال طويلًا.

استبعدت معظم الكتابات التاريخية والمرويات المكتوبة عن المنعرجات المحورية في تاريخ شعوب المنطقة الناطقة بالعربية تجارب النساء الفردية والجماعية، فتجرّعت أجيال متلاحقة معارف تاريخية وتراثية متحيزة، تغيب عنها حكايات النساء ورؤاهن وتجاربهن وصراعتهن في النطاقين الخاص والعام، ولهذا صارت الذاكرة الجمعية حينما تتذكر أحداثًا جسام كالحروب، أو الثورات، أو النضالات ضد القوى الاستعمارية، تستدعي قصص المنضالين والمحاربين الرجال، وخطابات الزعماء والسياسيين الذين هم في جل الأوقات رجال، بالإضافة إلى تضحيات الشباب الذكور من أجل أوطانهم وشعوبهم أو جماعاتهم وعائلاتهم، بينما تستحضر الذاكرة الجمعية – في الغالب- النساء كأمهات وزوجات وبنات للرجال «الأبطال» أو «الشهداء»، أو كضحايا طالتهن أو كادت أن تطالهن جرائم العنف الجنسي المرتبط بالحروب والنزاعات العسكرية والسياسية.

النساء في سرديات النكبة

ظلت نكبة العام 1948 مطبوعة في الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني بوصفها حدثًا استثنائيًا في التاريخ الوطني، ولا يكف الفلسطينيات والفلسطينيون أبدًا عن استعادة ذكريات العام الكارثي، وتناقل أحداثه ووقائعه من جيل إلى آخر، وتخليد أسماء الأمكنة التي هدمتها معاول الاحتلال. يفعل الفلسطينيات والفلسطينيون ذلك رغم تقادم الزمن دفاعًا عن تاريخهم وهويتهم، وتصديًا لمساعي تشويه الذاكرة وإحلالها بأخرى تقوم على روايات مكذوبة ومخترعة من جانب الاحتلال الإسرائيلي وحلفائه.

لكن ثمة أزمة في توثيق تاريخ النكبة يعود أصلها إلى أن أغلب التوثيق تم بأيادي وأفواه النخبة الذكورية، مبنيًا على خطب وحكايات يتموضع فيها الرجل رمزًا للمقاومة، بينما تتقولب المرأة في قالب الزوجة والأم التي ينحسر نشاطها الحياتي أولًا عن آخر في رعاية الأسرة، وتنحصر نقاط تميزها في حياكة وتطريز الملابس التقليدية وصناعة خبز الطابون، وإذا أشير إلى مشاركتها في المقاومة ضد الميليشيات الصهيونية، تمحورت في العادة حول تمريض الجرحى وإخفاء الثائرين في المنازل.

تقول الأكاديمية الفلسطينية فاطمة قاسم في كتابها «المرأة الفلسطينية: تاريخ السرد والذاكرة الجندرية»، إن النساء الفلسطينيات تعرضن للإقصاء من التاريخ الموثق والذاكرة الجمعية الفلسطينية، لا سيما فيما يتعلق بنكبة العام 1948، مؤكدةً أن تغييب المرأة عن التاريخ الفلسطيني الرسمي هو نتيجة طبيعية لبنية المجتمع الأبوية.

وتؤكد الأكاديمية ريما حمامي في كتابها «النوع الاجتماعي والنكبة والوطن»، على استبعاد المرأة في سرد ذكريات العام 1948 والدراسات المتصلة بالنكبة، لافتةً إلى أن النساء الفلسطينيات لا يأتي ذكرهن إلا فيما يتعلق بالتراث والأزياء الشعبية، وبوصفهن رموزًا لـ«لشرف الوطني»، وهو ما تعتبره حمامي كاشفًا لمكانة المرأة في السرد المرتبط بالنكبة باعتبارها «مفعولًا به» وليست «فاعلًا.»

المؤرخة روزماري صايغ رصدت أيضًا تهميش حكايات وذكريات الفلسطينيات الفردية والجماعية إبان الاحتلال الإنجليزي، والنكبة، ثم الاحتلال الصهيوني، ولذلك قررت قبل ما يزيد عن أربعين عامًا أن تكسر هيمنة السردية أحادية المنظور للتاريخ الفلسطيني، من خلال التأريخ الشفوي لقصص النساء، وقد نقلت المؤرخة البريطانية ما وثقته على ألسنتهن في مؤلفات عديدة، من بينها كتاب «أصوات: نساء فلسطينيات يحكين عن النزوح» الذي يحمل في طياته أرشيفًا لحكايات سردتها 70 امرأة من قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس، في مقابلات أجرتها معهن فيما بين العامين 1998 و2000.

باستخدام منهجية التأريخ الشفوي أيضًا، توثق الباحثة فاطمة قاسم في كتابها «المرأة الفلسطينية: تاريخ السرد والذاكرة الجندرية» مشاهد في حياة 37 امرأة فلسطينية أثناء النكبة وفي أعقاب احتلال مدينتي اللد والرملة، من خلال تدوين ذكرياتهن بالكلمات والأوصاف التي استعملنها بأنفسهن.

تذكر فاطمة في كتابها أن النساء كن يتحرجن عندما تطلب منهن أن يحيكن عن حياتهن، ومنهن من سألنها باستنكار عن ما يمكن أن يكون مهمًا في حياتهن، وتعتبر الباحثة الفلسطينية أن عدم إدراك هؤلاء النساء لأهمية تجاربهن، وعدم اقتناعهن بكونهن مصادر مهمة للمعرفة يرجع إلى موقعهن في المجتمع الفلسطيني الأبوي القائم على تراتبية التسلط والخضوع.

تنقل الباحثة فاطمة قاسم حكاية إحدى قريباتها يوم اقتحمت العصابات الصهيونية قريتها في شهر يونيو من العام 1948، وهي أم سليمان التي كانت تقطن في قرية البروة الواقعة شرق مدينة عكا، التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي تدميرًا كاملًا في العام 1948، فباتت واحدة من الـ531 قرية التي بنيت على أنقاضها مدن ومستوطنات المحتلين.

بمجرد أن سمعت أم سليمان بانتشار مسلحي تنظيم الهاجاناه الصهيوني العسكري في أرجاء قريتها، يدمرون البيوت، ويحرقون الأراضي، ويقتلون من يعترض طريقهم، دب الفزع في قلبها فخرجت من بيتها حافية القدمين، وهرعت إلى الطريق المؤدي إلى قرية الشعب المجاورة، حيث انضمت إلى العشرات من أهل القرية الذين اتخذوا الطريق ذاته هربًا من مجرمي الهاجاناه، ولكن بعد أن سارت لما يقرب من نصف المسافة نحو وجهتها، فوجئت أم سليمان بأنها من شدة الخوف وهوله لم تدرك أنها تحتضن وسادة مغطاة ببطانية طفلها بدلًا منه.

تحكي أم سليمان عن توسلات رفاقها في المسير كي لا تعود، بعد أن باتت العودة إلى البروة تعني الموت المحتم، ومع ذلك أصرت على الرجوع إلى طفلها وراحت تركض بعزم عائدةً إلى منزلها بمفردها وسط النيران والدمار وتحت أزيز الرصاص المستمر، لتتمكن في نهاية المطاف من إنقاذ ابنها والنجاة بحياتهما.

تقول فاطمة إن أم سليمان لا تقل بطولة عن والدها الذي كان واحدًا من الثوار الفلسطينيين الذين قاتلوا ضد الميليشيات الصهيونية، فمثلما تمسك والدها بالدفاع عن قريته وعائلته رغم أنه وغيره من الشباب غير مجهزين بعتاد أو تدريب كافِ، أصرت أم سليمان أن تعود في طريق الموت وحيدة خاوية اليدين من أجل أن تنقذ ابنها. لكن المشكلة التي تواجهها قصة أم سليمان وقصص النساء الفلسطينيات، وفقًا للأكاديمية فاطمة قاسم، هي القمع والإسكات الذي تتعرض له رغم أنها تكشف جانبًا مهمًا من المأساة الإنسانية التي عاشها الشعب الفلسطيني، مشددةً على أن توثيقها جنبًا إلى جنب مع قصص الرجال يجعل التاريخ أكثر ثراءً وعمقًا واكتمالًا.

تتوقف مؤلفة كتاب «المرأة الفلسطينية: تاريخ السرد والذاكرة الجندرية» أمام رد واحدة من النساء اللاتي وثقت حكاياتهن على سؤالها عن عنوان منزلها، إذ قالت لها الأخيرة «أنا أسكن في شارع صلاح الدين»، وهو الاسم القديم لأحد أكبر شوارع مدينة الرملة الذي صار بعد النكبة شارع ثيودور هرتزل، نسبةً إلى مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة الذي وضع في العام 1896 تصورًا لدولة اليهود القومية في كتيب بعنوان «الدولة اليهودية»، واقترح فيه تأسيس شركة مالية تُمكّن اليهود الصهيونيين من شراء أراضي واسعة في فلسطين حتى يؤسسوا عليها دولتهم، وهذا ما حدث بالفعل في بداية القرن العشرين.

أدهشت إجابة هذه السيدة الباحثة والأكاديمية الفلسطينية فاطمة قاسم؛ نظرًا إلى أن عقودًا طويلة مرت منذ أن تغير اسم الشارع فلم يعد يذكره أحد باسمه القديم، ومع ذلك لا تزال هذه المرأة متمسكةً بالتسمية الفلسطينية الأصلية، وهو ما تصفه فاطمة بأنه شكل من أشكال المقاومة ضد محو التاريخ الفلسطيني واعترافًا بشرعيته.

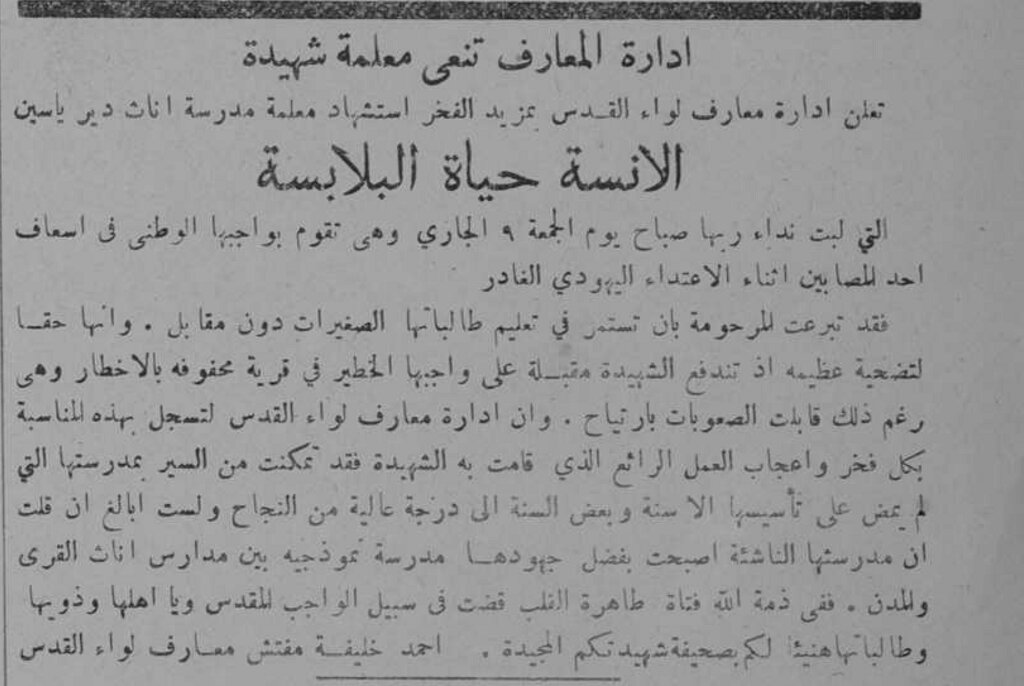

في ذاكرة بعضهن.. دير ياسين هي مقتل حياة

في العام 2019 أطلق معهد عصام فارس للسياسة العامة والشؤون الخارجية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في بيروت، مشروع الأرشيف الشفوي الفلسطيني الذي يوثق في مقابلات مصوّرة قصص فلسطينيات وفلسطينيين أرغمتهم النكبة على الرحيل عن بلادهم واللجوء إلى لبنان، ومن بينهم أستاذة العلوم السياسية بيان نويهض التي ولدت في مدينة القدس في العام ١٩٣٧ ودرست بمدرسة شيمدت الألمانية، أول مدرسة للبنات في القدس، قبل أن يمنعها تقسيم فلسطين في نوفمبر من العام 1947 من الذهاب إليها، ثم تأتي النكبة لتنهي علاقتها بهذا المكان الذي تعلق به قلبها ولا تزل تفتقده بعد أكثر من سبعة عقود.

تتحدث بيان بحنين عن وطنها وبلدتها ومدرستها، ويتهدج صوتها عندما تستحضر مجزرة قرية دير ياسين التي وقعت في التاسع من إبريل في العام 1948، وتحكي عن صدمتها حين علمت بأن العصابات الصهيونية قد قتلت أطفالًا في هذه المجزرة، إلا أن السبب الأكبر في تأثرها نفسيًا من جراء هذه الحادثة هو استشهاد المعلمة الشابة حياة البلابسة التي كانت قد التقتها مرتين قبل استشهادها، إحداها في منزل أسرتها حين جاءت حياة لاستعارة كتب من مكتبة والدها الثرية، والأخرى في كلية دار المعلمات حيث كانت تدرس حياة في ذلك الوقت، وقد التقتها بيان أثناء مرافقتها لابنة خالتها المحاضرة بالكلية، وقضيتا سويًا يومًا كاملًا في رحلة ترفيهية للطالبات.

تصف بيان حياة البلابسة المعلمة في مدرسة بنات دير ياسين، بالضحوكة، والمرحة، والمكافحة، وفي ختام حديثها عنها يزداد صوتها تهدجًا وتدمع عيناها وهي تقول «حياة البلابسة أنقذت الكثيرين وهرّبت أطفال وكانت تنقذ جرحى من بيت إلى بيت وهي بثياب النوم حتى قُتِلَت.»

خرجت بيان من القدس مع أسرتها بعد شهرين من وقوع مجزرة دير ياسين، وكانت تظن آنذاك أنها رحلة قصيرة إلى خالتها في دمشق، لكن الرحلة طالت وانتقلت الأسرة إلى بيروت بدلًا من العودة إلى القدس، بعد أن احتلت الميليشيات الصهيونية الشطر الغربي من المدينة حيث كانت تسكن أسرتها.

ظلت بيان تقبض على الأمل وتتطلع إلى اليوم الذي سيهزم فيه جيش الإنقاذ العربي المحتلين كي تعود إلى بيتها ومدينتها، إلى أن جاء شهر يوليو من العام 1948 يحمل معه ليلة سقوط اللد والرملة في أيدي العصابات الصهيونية، لتعي وقتها الفتاة ابنة الـ 11 ربيعًا أن جيش الإنقاذ قد هُزِم ولم تعد العودة إلى فلسطين ممكنة.

وتستحضر بيان هذه الذكرى وحال أمها التي ظلت يقظة طوال ساعات الليل، تروح وتأتي بين جنبات المنزل في توتر، مما دفعها إلى سؤالها عن ما يجري، فإذا بوالدتها تقول بغضب «راحت فلسطين» ثم أخذت ترددها مرارًا.

أجسام النساء نقطة ارتكاز لقرار الرحيل

الرجل في النظام الأبوي هو صاحب الأرض والبيت، ودفاعه عنهما حفاظ على شرفه، أما المرأة في هذا النظام فهي تابعة للرجل وجسمها ملكية خاصة له مثل الأرض والبيت، فإذا فقد الرجل سيطرته على أي من الثلاث أو فشل في حمايتها (جسم المرأة والأرض والبيت) من المساس بها، خسر «شرفه ورجولته» أمام المجتمع.

وتكشف بعض السرديات التي توثقها المؤرخة روزماري صايغ في كتابها «نساء مخيم فلسطين كراويات للتاريخ»، على لسان نساء عايشن النكبة وانتهى بهن الحال في مخيم شاتيلا في لبنان، أن إشكالية شرف الرجل وشرف العائلة كانت دافعًا رئيسًا وراء التعجيل بالرحيل بين العديد من العائلات، إذ عزم «أزواج» و«آباء» على الخروج بعائلاتهم من قراهم ومدنهم والفرار إلى أماكن أخرى داخل فلسطين أو خارجها، بعد تداعي شهادات الناجين من مجزرة قرية دير ياسين عن تعذيب واغتصاب النساء والفتيات.

تنقل المؤرخة روزماري صايغ عن امرأة اختارت أن تعرف نفسها باسم أم محمد قولها «جاء والدي وقال: يلا، لا يجب أن تبقين هنا.. اليهود يهاجموننا»، ثم تردف «لقد كنا خائفين بشأن الشرف بسبب دير ياسين، ولذلك أخذنا والدي ورحلنا عن فلسطين.»

توثق كذلك روزماري صايغ في كتابها «الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع الى الثورة» عن امرأة من الفلسطينيات والفلسطينيين الذين حاورتهم فيما بين العامين 1975 و1978، أن الخوف من اغتصاب العصابات الصهيونية للنساء كان السبب الرئيس في اتخاذ والدها قرار الرحيل عن قريتهم، قرية سحماتا الواقعة شمال شرق عكا، التي دمرها المحتلون في العام 1948 ثم بنوا على أنقاضها موشاف حوسن. وتتذكر الراوية أن شقيقها رفض الرحيل وقال لوالدها «لن أرحل، هذه أرضي، وطالما أنا في بيتي لا يمكن لأحد أن يأتي ويأخذه»، لكن الأب كان مصرًا على أن الرحيل خوفًا على «الشرف» على حد قولها، مشيرةً إلى أنه تحدث مع الابن عن «الشرف وشقيقاته» ليقنعه بضرورة الانتقال إلى قرية حرفيش القريبة من الحدود الفلسطينية اللبنانية، لكنه فشل في إقناعه ورحلوا من دونه في النهاية.

تردد كذلك مصطلح «الشرف» على ألسنة الرجال الذين حاورتهم المؤرخة روزماري صايغ، وبرز في سردهم أن عائلات كثيرة سارعت بالرحيل عن قراها ومدنها بسببه، وتوثق روزماري في كتاب «الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع الى الثورة» أن أحد قادة المقاومة إبان النكبة قال له والده «الصهاينة قادمون، أنت تعرف ما يفعلونه بالفتيات، خذ أختيك واذهبوا إلى لبنان»، ثم يستطرد الرجل مباهيًا بإصراره على ألا يخرج من بلده ويتركه للمحتلين، فيخبرها بأنه أكد لوالده أنه يُفضّل أن يقتل أختيه (قاصدًا حماية الشرف) ويقتل العائلة كلها على أن يرحل عن قريته.

رجل آخر من قرية سعسع، التي دمرتها عصابات الهاجاناه الصهيونية وبنت على أرضها مستوطنة ساسا، يستعيد آخر أيامه قبل الهجرة القسرية الجماعية، بالإشارة إلى أن كثيرين من أهل القرية رحلوا بسبب أخبار المجازر المتلاحقة في القرى المحيطة بهم، خاصةً مجزرة قرية الصفصاف، ويوضح «كانت هناك قصص عن اعتداءات على «شرف المرأة»، وكان أهل القرى مهتمين بشكل خاص بحماية نسائهم، وبسبب هذا الخوف خرج أهالي العديد من القرى الشمالية قبل أن تصل إليهم نيران الحرب.»

*مصدر الصور المرفقة بالمنشور: صفحة «تاريخ فلسطين في صور» على موقع فيسبوك

by

by